Первый городской арт-путеводитель

Ушел из «болота» пешком

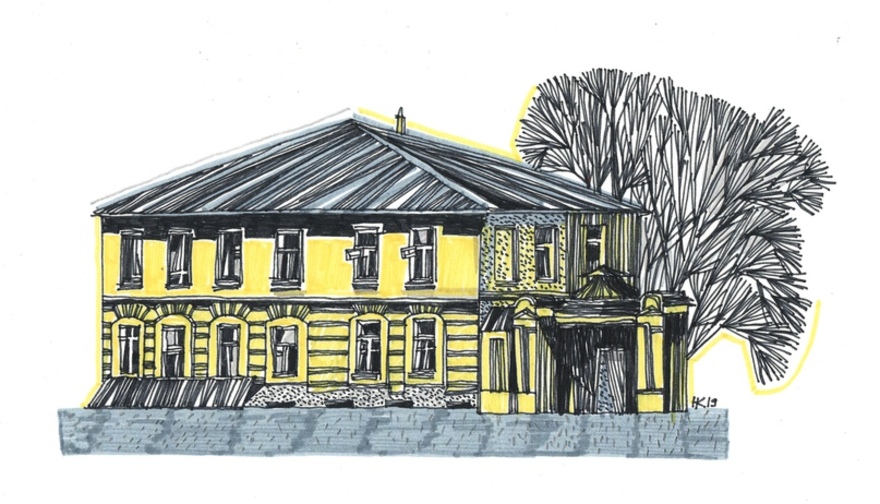

Ул. Советская, 29.

Большое здание с высоким крыльцом строилось к 1980 году как Музей первого Совета, сейчас используется для проведения временных выставок. О первоначальном профиле напоминает разве что сохранившаяся внутри диорама – 7 на 40 метров. Она посвящена ивановской стачке 1905 года, выполнена мастерами студии военных художников имени Грекова: Н. Соломиным и М. Самсоновым (впоследствии оба стали академиками Академии художеств).

На месте музея прежде стояло приходское училище, где учился, а потом преподавал Филипп Диомидович Нефёдов (1838–1902) – известный в конце XIX века писатель-беллетрист. Поблизости был и деревянный дом, где он вырос. Рассказывают, что в Москву Нефёдов удрал чуть ли не пешком. Первые его повести написаны на ивановском материале под псевдонимом Уводин и рассказывают об адских условиях труда текстильщиков, о царящих на фабриках нравах (эти тексты можно найти в Интернете). Любопытно, что именно Нефёдов прилепил к Иванову прозвище «чертово болото», которое до сих пор не забыто. Правда, писатель, столкнувшись с жизненными неурядицами, на какое-то время возвращался из Москвы в родное село. Здесь, видимо, у него завязались отношения с Аполлинарией Сусловой – бывшей невестой Достоевского.

К концу века Нефедов всё больше занимался этнографией и археологией: собирал фольклор, раскапывал древние курганы, в том числе на берегах между Плёсом и Кинешмой. Он первым написал исторический очерк о Салавате Юлаеве («Движение среди башкир перед пугачевским бунтом. Салават, башкирский батыр») – в честь которого сейчас называется популярная хоккейная команда. Похоронен ивановец на Ваганьковском кладбище в Москве.

Профиль на потолке

(ул. Советская, 30)

Напротив музейно-выставочного центра – краснокирпичный особняк фабриканта Фокина. О том, что текстильный магнат имел отношение к искусству, не известно, и наш арт-путеводитель вполне мог бы провести мимо. Но интересны интерьеры этого здания (сейчас в нем находится музыкальная школа). Сразу при входе – мраморная лестница с чугунными перилами, в стены вклеены большие живописные полотна. На закопченном фоне изображены четыре девушки-нимфы в полупрозрачных одеждах. Одна играет на дудочке, вторая держит на плече кувшин с вином, еще две – весело танцуют. Конечно, сразу начинаешь искать скрытую символику – но, возможно, ее здесь и не было. Живопись нельзя назвать совершенной, интересен сам факт ее наличия. Есть мнение, что исполнителем полотен мог быть бывший иконописец.

А вот лепнина на потолках в некоторых помещениях – более искусна. Например, в бывшем кабинете хозяина, запрокинув голову, можно увидеть виноградные гроздья, кубки изобилия, охотничье оружие и трофеи. Здесь же гипсовая монограмма – буква Ф, а в завитушках виден профиль человека (говорят, что самого Фокина – но уж больно античный абрис для иваново-вознесенского фабриканта).

«Мы прокляли старую Уводь»

(Ул. Советская, 27)

Советскую пересекает улица Ноздрина. Названа она в честь председателя Первого городского совета рабочих депутатов – поэта Авенира Евстигнеевича Ноздрина (1862–1938). Символист Брюсов считал его стихи «очень оригинальными» и намеревался издать сборник. В подготовленном предисловии отмечалось: «В авторе легко усмотреть, что называется, «самоучку», но произведения его поражают стихийной силой таланта. Ноздрина можно назвать Кольцовым, пишущим в духе Тютчева».

В первый Совет (собрания проходили в этом краснокирпичном доме – в тогдашней мещанской управе) Ноздрин был выбран депутатом от фабрики, где работал гравером. Интересно, что на тот момент он был беспартийным.

Существует оригинальная версия о происхождении слова «совет» в обиходе ивановских рабочих, а затем в названии самой большой державы мира. Сначала собрания ивановского пролетариата проходили на реке Талке. Мужики как-то заспорили, никак не могли разойтись, и одна из заждавшихся женщин крикнула им: «Ну, долго ли вы еще советоваться будете!?» Так, с недовольной реплики, началась «советская» история.

После революции Ноздрин работал в газете «Рабочий край», увлеченно занимался краеведением, стал летописцем первого Совета в стихах и прозе:

Мы вышли, ушли из-под пресса,

На что не глядели б глаза.

Мы видели сказочность леса

Из рук голосующих «за».

За мысль, что не знает свободы,

А знает лишь тюрем окно.

За то, чтобы были народы

Все вместе и все заодно.

Забыта мещанская рухлядь, –

Она уходила в быльё.

Мы прокляли старую Уводь,

На Талку сменяли её

Умер поэт в изоляторе НКВД. 75-летнего старика обвинили в заговоре против существующего строя, также в вину ставилось то, что он самовольно присвоил звание председателя первого в России Совета рабочих депутатов.

Южные культуры

(Ул. Пушкина, 26)

За музеем (по ул. Ноздрина) расположен дендрарий сельскохозяйственной академии. В 1929 году профессор Леонид Петрович Шуйский (1894–1961) – выпускник Московского университета и Петровской (Тимирязевской) академии – разбил здесь сад акклиматизации южных растений. Ученый был увлечен идеей «великого переселения культур». В ивановском климате он смог вырастить, например, 32 сорта винограда. В его саду прижились более тысячи разных растений, кое-какая экзотика осталась и сейчас. Также на опытном поле селекционер добился высокой урожайности каучуковых культур, организовал производственные посевы валерианы, которая шла на экспорт. Но ученого в Иванове периодически шпыняли, от его новаторских предложений отмахивались. В 1940-м профессора арестовали, его экспериментаторские поля уничтожили. Под конец жизни уволили с кафедры института и по сути загубили сад.

Известно, что Шуйский пробовал себя и как поэт – публиковался в 1920-е под своей первой фамилией – Зефиров (официально сменил ее в 1924 году).

Дочь химика

Ул. Пушкина 29/12а

На пересечении улиц Ноздрина и Пушкина стоит двухэтажный вытянутый дом, ставший героем даже не русской литературы – а европейской. Здесь родилась Натали Саррот (1900–1999) – французская писательница, основоположница «нового романа», подопечная Жана Поля Сартра.

Романы ее не велики по объему, но требуют от читателя определенного настроя: читать их – словно рассматривать абстрактные картины. Известно, что Саррот предпочитала писать за столиком кафе, где проводила первую половину дня.

В Иваново-Вознесенске до революции работал на фабрике отец будущей писательницы – специалист-химик. В интервью Натали рассказывала: «Он приехал работать на ткацкой фабрике, принадлежавшей Мокееву, потому что знал секрет, как сохранять цвет ситца. Однажды он услышал, как один рабочий говорит: «Вот, теперь мы должны слушаться какого-то жиденка». Мой отец в ярости побежал к Мокееву и сказал: «Я не хочу здесь работать, раз меня так называют». А тот ему говорит: «Милый ты мой, ну не хочешь, так не будем тебя так называть. Ведь мы евреев никогда не видели – ты здесь единственный». Потом я встречала этого Мокеева в Париже, и он мне всегда говорил: «Да, мы вознесенские – крепкие люди». Он был старовер». Известно также, что отец Саррот был лично знаком с Лениным и Троцким, но не питал на их счет иллюзий.

В текстильном городе будущая француженка провела первые два года жизни, неоднократно приезжала в раннем детстве. Свою родовую улицу Натали Саррот в последний раз навестила в 1991 году. «При одном названии «Иваново» появляется образ длинного дома с множеством окон, окруженных, как будто кружевами, маленькими навесами <…> Никогда ни один дом в мире не казался мне таким прекрасным, как этот».

Краснокирпичный четырехэтажный бок на улицу Ноздрина выставил бывший Дом обороны, построенный в 1933 году. Здесь располагалось военно-политическое училище, среди выпускников которого не только Герои Советского Союза, но и советские поэты Михаил Луконин и Сергей Наровчатов.

Иллюстрации Ксении Новиковой

Самые читаемые статьи

«Не хулиганю, в магазинах не ворую»

Аркадий Шушпанов: кто он?

Учеба после учебы

Зачем идут к репетиторам и что получают

Круглогодичный призыв

И другие изменения для новобранцев

Законодательные нововведения для СНТ

Что изменится для ивановских дачников?