Зачем взрослые дурачатся, скачут, ползают и лежат на полу

Это трудно назвать танцем. Со стороны выглядит, как будто люди бродят, толкаются, прыгают, падают и валяются на полу. А между тем контактная импровизация активно набирает популярность во всем мире и в России тоже. Ее изучают и применяют в лечении врачи и психологи, она помогает стать увереннее, найти потерявшегося себя, окрепнуть духом и телом.

Все спонтанно

Несколько лет назад архитектор-дизайнер Александра Кузьмина уехала из Иванова во Владимир. Кроме основной работы, она занялась этими танцами. Сейчас у нее уже своя студия.

– Я видела ваши занятия, это не похоже на танцы...

– Да, все так говорят. В контактной импровизации нет заученных движений и паттернов (от англ. pattern – «шаблон, образец»). Все спонтанно, на основе телесного импульса, каждый раз все движения разные, и все-таки это танец.

Он был создан в конце 1980-х в США. Основал его знаменитый хореограф Стив Пэкстон. Однажды он собрал группу студентов колледжа, где преподавал, и провел необычный эксперимент: 12 человек просто хаотично ходили и сталкивались друг с другом, падали, вставали и продолжали двигаться. При этом каждый слушал себя и свои ощущения при касании и падении. Свой проект он назвал «Магнезиум», его целью было исследовать взаимодействие человеческих тел в гравитации и инерции. Со временем в контактной импровизации появилось много смыслов: философских и психологических.

Переливаем вес в разные точки

– Импровизация – понятно, а в чем проявляется контактность?

– Через касание другого человека мы обретаем точку опоры в танце. Тут нет ритма и логики движений, но есть базовые принципы – центр тяжести нашего тела, сферичность, гравитация, точка контакта, баланс, соприкосновение с землей.

Если центр перенести в другую точку тела, то есть сделать какой-то шаг – это уже начало танца. Мы можем переносить вес с ног на руки, на голову, какие-то акробатические стойки, поддержки, перекаты на спине и так далее. Смысл в том, чтобы всегда была точка опоры, на которую я «наливаю» свой вес, потому что всегда есть гравитация, которая на меня действует. И есть точка телесного контакта с другим партнером – это точка опоры при переносе веса, поэтому в нашем танце важен партнер и взаимодействие с ним. Мы даже можем разойтись по разным углам танцплощадки, но оставаться взглядом в контакте, или даже одним намерением, стоя спиной друг к другу, продолжать с ним танцевать, не касаясь.

Соприкасаться, а не подстраиваться

– В нашем представлении танец – это все-таки ритмичные или плавные движения под музыку. В контактной импровизации она не обязательна?

– Нам важна внутренняя музыка, когда мы слышим дыхание тела, шаги, движение грудной клетки. Спрашиваю себя: готова ли я сопротивляться гравитации или надо отдаться ей и скатиться в пол, и так далее – в этом гармония. Да, внешне все это не выглядит красиво, как в других танцах, но люди, занимающиеся контактной импровизацией, танцуют для себя, а не для зрителей. Следуют своей внутренней энергии, постоянно открывают себя в пространстве. Вот эти принципы и помогают выстраивать танец. Такой образ: два шарика сталкиваются, у обоих есть свой центр и вес, сферичность, и когда они соприкасаются какой-то точкой, через нее они сообщают друг другу о себе. Если научиться слышать, можно понять, что происходит, как на это реагировать, исходя из собственной траектории, и как в этот момент сосуществовать вдвоем. Мне очень нравится правило: 70% мы слушаем себя, а 30% – партнера. Важно соприкасаться, а не подстраиваться.

– Кому это вообще может помочь и в чем?

– Этот танец используют в психотерапии, чтобы помочь людям осознать свою телесность, свои границы. В целом всем, кому интересен свой внутренний мир, эта практика может подойти. И еще тем, кто забыл, что он – по жизни играющий ребенок. А ведь нам так нужно раскрепощение, свобода, легкость, игривость. Кому не хватает спонтанности в жизни – контактная импровизация тоже может помочь.

Недавно на занятие пришел молодой человек, который заинтересовался моими рассказами. Так вот он увидел, как мы тут дурачимся, скачем, падаем, ползаем и лежим на полу, и был в полном восторге. Говорит, ох, наконец-то я могу выпустить всех своих играющих детей или внутренних обезьянок, чтобы почувствовать себя, без постоянных социальных рамок и правил. Они, безусловно, нужны, никто не призывает жить без них, но раскрепощение тоже полезно.

Еще я видела статьи, как этот танец помогает людям с аутическими расстройствами, с проблемами слуха и зрения, кому для адаптации нужен тактильный контакт, людям с заболеваниями опорно-двигательной системы. Потому что через телесность развиваются все остальные органы чувств.

И все-таки контактная импровизация – это прежде всего танец, а не психологическая практика или какие-то упражнения.

Дикость валяния на полу

– Наверняка приходится слышать насмешки?

– Ой, это бывает постоянно. Мой брат иронизирует: поехала на полу валяться. Коллега смеется: что это у вас там за пьяные танцы? Фитнес-тренер говорит: какая дикость. Но меня это не расстраивает, а забавляет. Это не всем дано, поэтому не хочется рвать на себе рубаху и что-то доказывать. Во всем мире интерес к контактной импровизации растет. Проводятся фестивали и мастер-классы, очень многие поняли, как это здорово.

– Танцы малопонятны несведущим, наверное, потому, что в них нет правил.

– Они есть. И главное звучит так: каждый ответственен за свою безопасность. На самом деле это только я должна следить за тем, как приземляюсь, как группируюсь, оценивать все свои риски. Вот сейчас я могу выдерживать вес партнера, а через минуту уже нет – значит, стоп. Эта практика позволяет развивать честность с собой, слушая свои ощущения. Если я буду врать себе – буду подставлять своего партнера, например в момент акробатической поддержки, из-за этого мы можем вместе болезненно упасть, не рассчитав силы и траекторию.

– Есть в этих танцах свои авторитеты и мастера?

– Я бывала на международных фестивалях по контактной импровизации. Поверьте, огромное удовольствие смотреть на опытных танцоров: как медленно и слаженно они двигаются. Не напряжно, но внимательно и как-то лирично. Со стороны кажется, что все выучено и отработано. А на самом деле каждый раз это импровизация. Там нет конкретных движений рук или ног. Но есть вдумчивость, неспешность, плавность – какое-то естество, и это очень красиво.

И с лишним весом, и с больными коленями

– Кому можно заниматься?

– Заниматься могут и дети, и взрослые, и больные, и здоровые, любого пола и размера. Дети, кстати, очень быстро втягиваются. Физическая подготовка, по сути, не важна, хотя изначально это танец придумали профессионалы. У кого-то могут возникнуть некоторые ограничения: у полных, например, при поддержке партнером; если болит спина, сложно будет сделать кувырок или стойку на руках. Но получится что-то другое, все движения – по мере возможности вашего тела. А со временем нарабатывается телесная уверенность.

Постоянных занятий по контактной импровизации в Иванове нет, проводились только пробные. Но интерес горожане выразили, спрашивают, когда откроется школа или клуб, как во Владимире и в других городах. На это Александра Кузьмина отвечает: «Когда-нибудь все обязательно сложится, само собой, плавно, согласно нашему внутреннему импульсу – главному принципу контактной импровизации». То есть естественно и гармонично.

Самые читаемые статьи

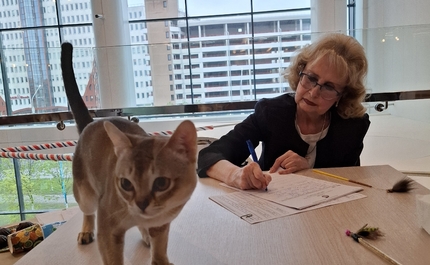

Они не гуляют сами по себе, но знают себе цену

Особенные кошки соберутся в Иванове

День народного единства

Город анонсировал праздничные мероприятия

Ивановский медуниверситет и партнеры организовали выездной прием в Заволжском районе

Жители отдаленного населенного пункта прошли комплексное обследование у узких специалистов

Участковый может работать и за пятерых

Настораживающая статистика МВД