«Жизнь не имела потолка»

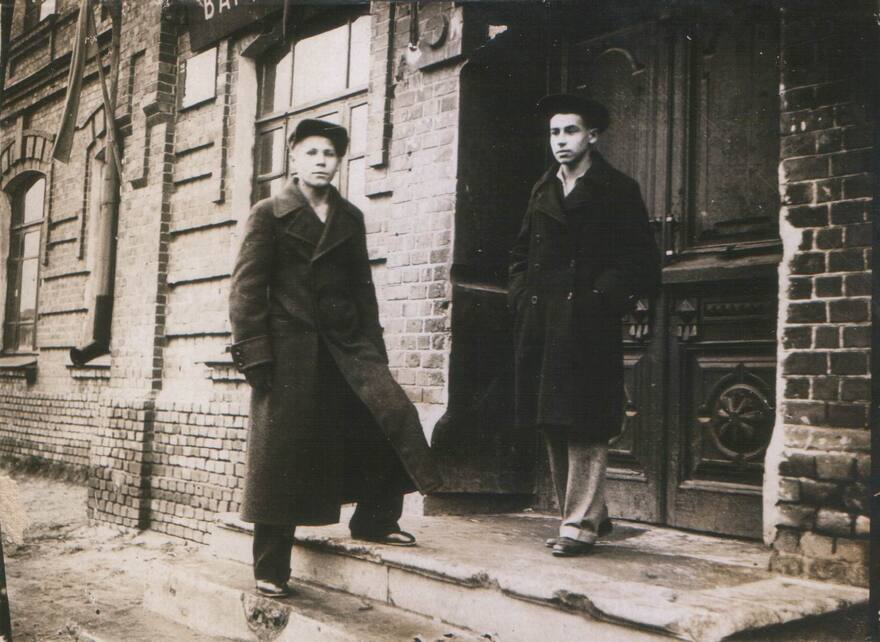

Эта фотография прежде не публиковалась. На ступеньках школы (тогда она носила номер 33, а теперь 26) на улице Негорелой (Советской) стоят десятиклассники Николай Майоров и Константин Титов. На обороте указана дата – 6 ноября 1936 года. (Филенчатую дверь заменили здесь относительно недавно, а на краснокирпичной стене, которая видна на снимке, сейчас висит мемориальная доска, посвященная поэту Майорову).

Ребята дружили, сидели за одной партой. Говорят, за той самой, за которой до революции занимался Дмитрий Фурманов – автор «Чапаева» (это место доставалось только отличникам). Глядя на другие сохранившиеся фотографии с папироской в зубах, читая разухабистые юношеские стихи, трудно поверить, что Майоров был прилежным учеником. Но просто так его не избрали бы комсоргом школы, он бы не поступил в главный университет страны.

Вообще, Майорову повезло с классом. Весь их выпуск в первый же год выдержал экзамены в вузы (по этому поводу об их классном руководителе Вере Михайловне Медведевой писала даже «Комсомольская правда»). Лучшие школьные друзья поэта – Николай Шеберстов и Константин Титов – тоже колоритные фигуры. Первый стал известным художником-иллюстратором, сотрудничал с крупнейшими советскими книгоиздательствами. Второй окончил училище имени Вахтангова, работал в театрах Риги и в прошлом месяце отпраздновал столетие (да-да, живы еще те, кто знал поэта!). Это было талантливое поколение – первое по-настоящему советское, рожденное после революции для обновленной счастливой жизни («Для нас, нескладных и упрямых, жизнь не имела потолка»).

***

Константин Титов – одноклассник и близкий друг Николая Майорова – в марте отметил столетие. Его ранняя биография показательна для поколения. В 1937 году отца (текстильного художника) арестовали и расстреляли. Сын врага народа не смог поступить в технические вузы, куда стремился. Приняли его на литературный факультет ивановского пединститута. В 1940-м юноша поступил в театральное училище имени Вахтангова. В 1942 году оказался в действующей армии, участвовал в обороне Москвы. После войны и окончания училища – работал в театрах Риги, снялся в нескольких художественных фильмах. На сегодняшний момент – старейший актер Латвии.

***

Сын крестьянина-бедняка

Поэт Николай Майоров, ставший голосом поколения, родился 20 мая 1919 года – сто лет назад. О его детстве – о том, где он жил до десяти лет, – известно немногое. В источниках разнится даже место рождения. Сам Майоров указал в автобиографии (до настоящего времени не публиковалась), что родился в селе Терешки бывшей Самарской губернии в семье крестьянина-бедняка: «В 1914 году – в год начала империалистической войны – [отец] был мобилизован и затем попал в плен. Пробыв три года в Австрии, он возвратился на родину, получил от советской власти надел земли (до революции он считался батраком и земли не имел) и стал заниматься сельским хозяйством».

У Николая Майорова было четверо братьев. Старший поступил в Ивановский текстильный институт, и за ним в 1928 году вся семья перебралась в город, где «прямо в небо свои рога метят фабричные трубы». Переезжали со своей избой – на улицу, которая теперь носит имя поэта (она перпендикулярна Лежневской; сам дом не сохранился). Двое из братьев Майоровых погибли на Отечественной войне, потомки других живут в Иванове.

За четыре строчки

Николай начал писать рано. Сужу по тому, что в тринадцать лет он отправил свое стихотворение в государственное издательство «Художественная литература» (о возрасте он, конечно, умолчал) с просьбой указать на ошибки: «Что меня интересует, или, вернее сказать, терзает – это выбор темы; что вас и прошу – дать несколько хороших тем. Жду от вас пожеланий и помощи мне в этой трудной науке». Майорову действительно не хватало жизненных впечатлений, опыта. Потому он раскованно примерял в стихах лирические образы, выдумывал возлюбленных, перенимал поэтическую манеру других авторов. В школьных рукописных сборниках есть отсылки к Северянину, Блоку, Есенину.

В студенчестве кумиром станет Борис Пастернак (сравните для интереса хрестоматийное майоровское стихотворение «Что значит любить» и «Любить – идти» у Пастернака). Однокурсница и невеста поэта – впоследствии известный археолог, альпинистка и путешественница – Ирина Пташникова признавалась, что их первая серьезная размолвка с Николаем произошла после стихотворения «Тебе», в которое прорвались обидные для нее строки:

И в самый крайний миг перед атакой,

самим собою жертвую, любя,

он за четыре строчки Пастернака

в полубреду, но мог отдать тебя!

Лучше на фронт, чем во взрослую жизнь

Окончив десятилетку, Майоров пробовал поступить в легендарный ИФЛИ – московский институт философии, литературы и искусства. Выдержал экзамены, но не прошел по конкурсу и был зачислен на истфак МГУ. После первого курса подал документы еще и в литературный институт. В заявлении он написал (прежде не публиковалось): «Все более и более убеждаюсь, что хороший историк должен быть и литератором – и наоборот. Кроме того, я очень люблю литературу и, несмотря на трудность работы в двух институтах, очень желал бы являться студентом [литературного] института». Сокурсниками ивановца стали Павел Коган, Михаил Кульчицкий, Илья Лапшин. Эти поэты приобрели известность уже после войны – никто из них с нее не вернулся. Николай Майоров при жизни изредка публиковался лишь в университетской многотиражке, хотя, бывая в Иванове на каникулах, приносил свои стихи и в местную писательскую организацию, и в «Рабочий край» – безуспешно.

***

Первый сборник стихов Николая Майорова вышел в 1962 году. Издатели решили смягчить строчку в знаковом стихотворении «Мы». Получилось: «…Где мы прошли с обугленными ртами / И мужество, как знамя, пронесли». В авторской рукописи: «И костыли, как знамя, пронесли». В библиотеках города можно найти сборники Николая Майорова, изданные в 1962, 1969, 1972, 2015 гг.

***

Летом 1941 года Николай Майоров не явился на университетские выпускные экзамены. Думаю, тому виной не только война. Молодой человек запутался – он не знал, что делать дальше: двоился между городами (Ивановом и Москвой), невестами (так уж получилось, что их было две), литературой и историей. Добровольный уход на фронт, видимо, казался решением всех проблем, он отдалял мучительный выбор. Уже находясь в маршевой роте, поэт пожалел, что не воспользовался положенной отсрочкой (как сделали практически все его сокурсники по МГУ), ждал обещанного приказа о демобилизации.

Сегодня Майорова все чаще представляют бесстрашным героем, пулеметчиком-политруком. Но этот создаваемый из лучших побуждений брутальный образ только отдаляет нас от поэта, делает из него чуть ли не былинного персонажа. А ведь Майоров со своими метаниями немногим отличается от сегодняшних дипломников, он навсегда их ровесник. В неполные 23 года поэт мечтал наконец увидеть море (впервые в жизни), заехать хоть ненадолго в Иваново к родителям, оказаться рядом с любимой в спокойном и теплом Ташкенте.

Николай Петрович Майоров погиб 8 февраля 1942 года – в бою за маленькую деревню Баранцево в Смоленской области. На братской могиле, где похоронен поэт, высечено обращение к потомкам: «Мы любили жизнь, но больше жизни любили вас».

В читальном зале госуниверситета (главный корпус) сейчас выставлены рукописи Николая Майорова, первые публикации его стихов – из фондов литературного музея ИвГУ.

На сайте Государственного архива литературы и искусств (rgali.ru) можно рассмотреть архивные фотографии, документы и рукописи – к юбилею поэта организована виртуальная выставка.

Николай Майоров.

Стихи, написанные с разницей в два года:

ПРЕДЧУВСТВИЕ

Неужто, мы разучимся любить,

и в праздники, раскинувши диваны,

начнем встречать гостей и церемонно пить

холодные кавказские нарзаны?

Отяжелеем. Станет слух наш слаб.

Мычать мы будем вяло и по-бычьи.

И будем принимать за женщину мы шкап

и обнимать его в бесполом безразличьи.

Цепляясь за разваленный уют,

мы в пот впадем, в безудержное мленье.

Кастратами потомки назовут

стареющее наше поколенье.

Без жалости нас время истребит.

Забудут нас. И до обиды грубо

над нами будет кем-то вбит

кондовый крест из тела дуба.

За то, что мы росли и чахли

В архивах, в мгле библиотек,

лекарством руки наши пахли

и были бледны кромки век.

За то, что нами был утрачен

сан человечий; что, скопцы,

мы понимали мир иначе,

чем завещали нам отцы.

Нам это долго не простится,

И не один минует век,

Пока опять не народится

Забытый нами Человек.

1939

***

О нашем времени расскажут.

Когда пройдем, на нас укажут

и скажут сыну: – Будь прямей!

Возьми шинель –

покроешь плечи,

когда мороз невмоготу.

А тем – прости: им было нечем

Прикрыть бессмертья наготу.

1941

***

В 1979 году режиссер Регина Гринберг поставила спектакль «Николай Майоров» на сцене ивановского молодежного театра, позже была сделана радиопостановка. Пленка хранится в музее ИвГУ, оцифрованная копия выложена сейчас в группе «Рабочего края» в «ВКонтакте».

Самые читаемые статьи

Open теперь закроют

За иностранные слова бизнес начнут штрафовать. Рейд по ивановскому общепиту

Прописка на даче

Вступили в силу новые правила регистрации по месту жительства в СНТ

Как попасть на бал

Давняя традиция февраля – балы

Он слушал весь мир

Cначала как радист военного самолета, а теперь – как радиолюбитель.