Бытовой и строительный эксперимент

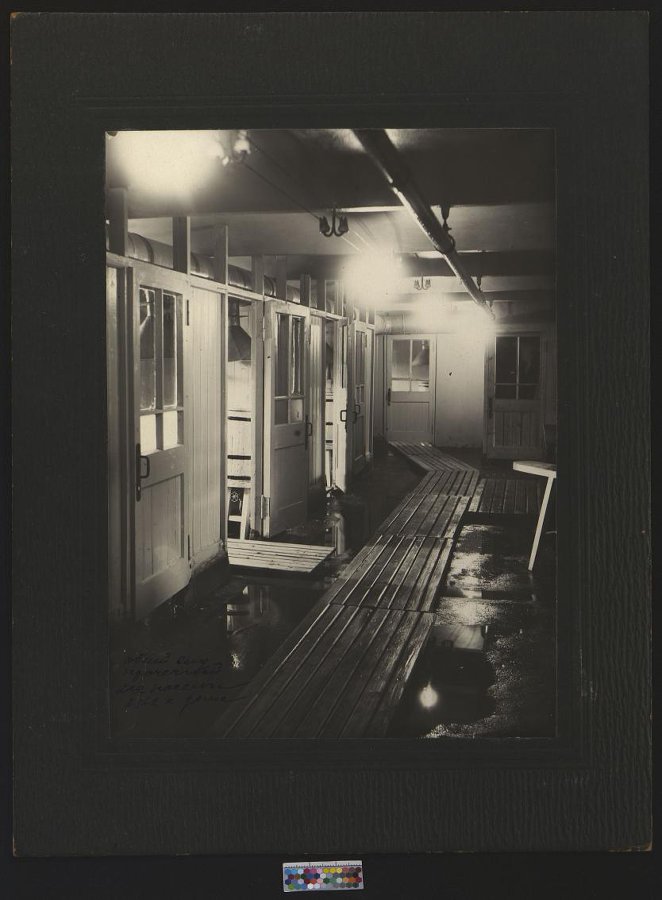

В Государственном историческом музее, что в Москве на Красной площади, хранятся несколько фотографий, сделанных в Иваново-Вознесенске в конце 1920-х. На них запечатлено чудо тогдашнего быта – коллективная прачечная, расположенная в подвале многоквартирного дома-коммуны.

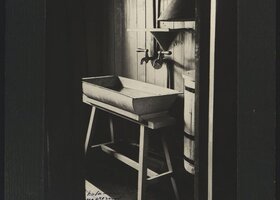

Рассмотрим черно-белые снимки. По правую сторону длинного коридора – несколько кабинок для стирки, в каждой установлено корыто, есть два крана. Справа – огромная дровяная печь для подогрева воды. По центру – железная ванна для полоскания. На мокром полу – деревянный настил; под потолком проходят вентиляционная труба и два электрокабеля без изоляции.

Автор этих фотографий и точный год не известны. На карточках от руки подписано: «162-квартирный дом 2-го рабочего поселка». Казалось бы, этого достаточно, чтоб установить адрес. Однако краеведы с удивлением разведут руками – нет дома с таким количеством квартир ни в одном ивановском справочнике.

Резиновые дома

Попробуем зацепиться за другую часть подписи. В Иванове по заказу ЖСКТ Второго рабочего поселка в конце 1920-х выстроены два двухсекционных жилых дома

· Дом-«корабль» (пр. Ленина, 49 + ул. Шестернина, 2): изначально строился на 212 квартир, сейчас в обоих корпусах 110;

· 185-квартирный дом (ул. Октябрьская, 3/70 + ул. Фурманова, 4): сейчас в обеих секциях 115 квартир.

Цифры показывают, что со временем количество квартир значительно сократилось. Объясняется это тем, что изначально дома предполагали обобществление быта. То есть в квартирах не было собственных кухонь, мест для стирки и ванн – всё это отдавалось, как сейчас сказали бы, на аутсорсинг. Питание доставлялось с фабрики-кухни, а банно-прачечный комбинат развернулся в подвале. Такая организация быта вполне характерна для конца 1920-х. Однако со временем выяснилось, что жильцы коммун хотят есть в разное время, в прачечных скапливались очереди, возникали конфликты. Потому постепенно во Втором рабочем поселке отказались от обобществленного быта, изменили планировки, увеличив площадь квартир и сократив тем самым их количество.

Черно-белые фотографии из Государственного исторического музея, вероятно, относятся к жилому комплексу по улицам Октябрьская-Фурмановская. Он проектировался как 162-квартирный (потому так подписан на снимках). При строительстве второй секции нашли возможность уплотниться до 185 «ячеек», которые впоследствии трансформировались в нынешние 115. Кстати, в этом доме до сих пор душевые кабины или ванны установлены на кухнях – другого места для них нет.

Первые бетонные вставки

Удивительно, но этот жилой комплекс, хоть и признан объектом культурного наследия, редко попадает в путеводители и справочники. В учетной карточке на памятник указано, что не известны ни архитектор, ни точный год постройки. Краевед Александр Тихомиров называет в качестве автора проекта Василия Панкова.

Коммуна на Октябрьской-Фурманова интересна тем, что здесь впервые в ивановском строительстве были применены бетонные вставки. «Сначала возводились стены – межоконные проемы, затем устанавливалась деревянная опалубка и заполнялась бетонной массой. Руководил этим строительным экспериментом, своеобразным прообразом блочного строительства, известный ивановский строитель прораб Миловидов», – пишет искусствовед И.Н. Хлебников.

Со страниц книги

В 1930 году в Иваново-Вознесенске вышла небольшая книжечка «Коллективизация быта». В ней на цифрах доказывалась экономическая выгода от строительства домов-коммун. Автор – А. Полозов – приходит к выводу, что разместить детский сад, ясли, прачечную и клуб на первом этаже жилого дома выгоднее, чем строить для них отдельные здания.

Общие расходы ивановской семьи из четырех человек в коммуне за месяц составляли 108,74 рубля (еда, плата за ребенка в детском саду, приобретение одежды, содержание жилья и проч.). В домах, где каждая квартира самостоятельно вела свой быт, расходы были выше – 112,85 рубля. То есть коллективизация позволяла экономить не только на строительстве, но и на проживании.

В брошюре дотошливо рассчитывается пропускная мощность прачечной дома-коммуны, стоимость содержания детей в садах и яслях, многое другое. Среди прочего можно узнать о месячной норме питания, установленной ивановской фабрикой-кухней на взрослого человека:

· мяса 6 кг,

· каши, картофеля или фруктов 13,2 кг,

· русского масла 900 грамм,

· черного печеного хлеба 12 кг,

· белого печеного хлеба 18 кг,

· сахара 2,5 кг,

· чаю 100 грамм.

(По данным Росстата, сейчас потребление мяса в Ивановской области на человека – чуть больше 5 кг в месяц, потребление сахара – около 3 кг, потребление хлебных продуктов – около 9 кг.)

Стоит обратить внимание на иллюстрации в брошюре 1930 года. Приведено несколько проектов, в том числе – дома-коммуны по ул. Октябрьской, 3/70, в Иваново-Вознесенске. Предполагалось, что острый угол будет завершаться шестым этажом с уличными часами. Также в издании напечатано несколько фотографий – в том числе те, оригиналы которых хранятся сейчас в Историческом музее.

Можно предположить, что в первую очередь в конце 1920-х была построена секция 185-квартирного дома по ул. Фурманова и именно там в подвале располагалась новаторская коллективная прачечная. Чуть позже была завершена секция по ул. Октябрьской – при ее возведении изменили изначальный проект, сэкономив на архитектурных излишествах, но увеличив количество квартир.

***

Коммунальные эксперименты по обобществлению быта не прижились и в других городах страны. Например, писательница Ольга Берггольц в автобиографических «Дневных –звездах» рассказывает про ленинградский дом-коммуну инженеров и писателей, построенный в стиле конструктивизма в 1929–1931 годах.: «Мы вселялись в наш дом с энтузиазмом, восторженно сдавали в общую кухню продовольственные карточки и «отжившую» кухонную индивидуальную посуду – хватит, от стряпни раскрепостились <….> Когда мы повзрослели, мы обнаружили, что изрядно поторопились и обобществили свой быт настолько, что не оставили себе никаких плацдармов даже для тактического отступления… кроме подоконников; на них-то первые «отступники» и начали стряпать то, что им нравилось, – общая столовая была уже не в силах удовлетворить разнообразные вкусы обитателей дома. С пеленками же, которых в доме становилось почему-то всё больше, был просто ужас: сушить их было негде! <…> Это слишком тесное вынужденное общение друг с другом, при невероятно маленьких комнатах-конурках, раздражало и утомляло».

Самые читаемые статьи

Open теперь закроют

За иностранные слова бизнес начнут штрафовать. Рейд по ивановскому общепиту

Прописка на даче

Вступили в силу новые правила регистрации по месту жительства в СНТ

Как попасть на бал

Давняя традиция февраля – балы

Он слушал весь мир

Cначала как радист военного самолета, а теперь – как радиолюбитель.